|

Фамилия |

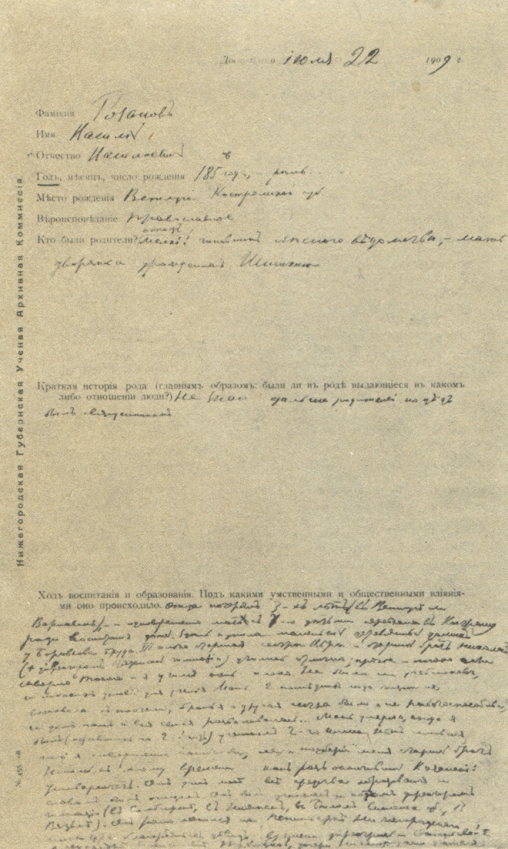

Розанов |

|

Имя |

Василий |

|

Отчество |

Васильевич |

|

Год, месяц, число рождения |

1856 год, апрель... |

|

Место рождения |

Ветлуга Костромской губ. |

|

Вероисповедания |

Православное |

|

Кто были родители |

Отец мелкий чиновник лесного ведомства, — мать дворянка урожденная Шишкина |

Краткая история рода (главным образом: были ли в роде выдающиеся в каком-либо отношении люди)

Не знаю дальше родителей, но дед был священником.

Ход воспитания и образования. Под какими умственными и общественными влияниями оно происходило:

Отца потерял 3-х лет (в Ветлуге или Варнавине), — и одновременно мать с 7-ю детьми переехала в Кострому ради воспитания детей. Здесь купила маленький деревянный домик у Боровкова пруда. Только старшая сестра Вера и старший брат Николай († директором Вяземской гимназии) учились отлично; прочие — плохо <даже> скверно. Также и я учился очень плохо. Не было ни учебников, и никаких условий для учения. Мать 2 последних года жизни не вставала с постели, братья и другая сестра были «не работоспособны», и дом наш и вся семья разваливались... Мать умерла, когда я был (оставшись на 2-й год) учеником 2-го класса. Нет сомнения, что я совершенно погиб бы, не «подбери» меня старший брат Николай, к этому времени как раз окончивший Казанский Университет. Он дал мне все средства образования и словом был отцом. Он был учителем и потом директором гимназии (в Симбирской, в Нижнем, в Белом, Смоленск. губ. и в Вязьме). Он рано женился на пансионерке Нижегородского института благородных девиц, времени директриссы Остафьевой, Александре Степановне <Троицкой>, дочери Нижегородского учителя. Эта замечательная по кротости и мягкости женщина была мне сущею матерью. От нее я не слыхал не только грубого, но и жесткого слова. С братом же я ссорился, начиная с 5—6-го класса гимназии: он был умеренный, ценил Н. Я. Данилевского и Каткова; уважал государство, любил свою нацию; в то же время зачитывался Маколеем, Гизо, из наших — Грановским. Я же был «нигилист» во всех отношениях, и когда он раз сказал, что «и Бокль с Дрэпероммогут ошибаться», то я до того нагрубил ему, что был отделен в столе: мне выносили обед в свою комнату. Словом, <все> «обычно русское». Учился я все время плоховато, запоем читая и скучая гимназией. Гимназия была отвратительна, «Толстовская». Директор — знаменитый К. И. Садоков, умница и отличный в сущности директор: но я безотчетно или вернее «бездоказательно» чувствовал его двуличие, всячески избегал — почему-то ненавидел, хотя он ничего вредного мне не сделал, <нрзб.> неприятного. Кончил я «едва-едва», — атеистом, (в душе) социалистом, и со страшным отвращением кажется ко всей действительности. Из всей действительности любил только книги. В университете (историч. филолог, факультет) я беспричинно изменился: именно, я стал испытывать постоянную внутреннюю скуку, совершенно <безграничную>, и позволю выразиться — «скука родила во мне мудрость». Все рациональное, отчетливое, явное, позитивное мне стало скучно «Бог весть почему»: профессора, студенты, сам я, «свое все» (миросозерцание) — скучно и скучно. И книги уж я не так охотно и жадно <стал> читать, не «с такою надеждою». Учился тоже «так себе». Вообще, как и всегда потом, я почти не замечал «текущего» и «окружающего», из него лишь «поражаясь» чем-нибудь: а главное была... не то чтобы «энергичная внутренняя работа», для каковой не было матерьяла, вещества, а — вечная задумчивость, мечта, переходившая в безотчетное «внутреннее счастье» или обратно — в тоску. Кончив — поступил учителем и к учительству относился как ко всему: «что-то течет вокруг меня: и все мешает думать». Уже с 1-го курса университета я перестал быть безбожником. И не преувеличивая скажу: Бог поселился во мне. С того времени и до этого, каковы бы ни были мои отношения к церкви (изменившиеся совершенно с 1896—97 г.) — что бы я ни делал, что бы ни говорил и ни писал, прямо или в особенности косвенно я говорил и думал собственно только о Боге: так что Он занял всего меня, без какого-либо остатка, в то же время как-то оставив мысль свободною и энергичною в отношении других тем. Бог меня не теснил и не связывал; я стыдился Его (поступая или думая дурно), но никогда не боялся, не пугался (ада никогда не боялся), Я с величайшей любовью приносил Ему все, всякую мысль (да только о Нем и думал): как дитя пошедшее в сад приносит оттуда цветы или фрукты или дрова «в дом свой», отцу, матери, жене, детям: Бог был «дом» мой (исключительно меня одного, — хотя бы в то же время и для других «Бог», но это меня не интересовало, и в это я не вдумывался), «все» мое, «родное» мое. Так-так в этом чувстве, что «Он — мой», я никогда не изменялся (как грешен ни бывал), то и <обратно> во мне совершенно утвердилась вера, что «Бог меня никогда не оставит». Кажется этому способствовало одно мое чувство, или особенность, которой в равной степени я ни у кого не встречал: скромность как бы вытекшая у меня из совершенной потери своей личности. Уже много лет я не помню, чтобы когда-нибудь обижался на личную обиду: и когда от людей грубых (напр. романист Всеволод Соловьев) мне приходилось испытывать чрезвычайные обиды, я не мог сердиться даже в самую минуту обиды, и потом долее 3-х дней не помнил, что она была. Это глубокое умаление своей личности у меня <вытекало> из тесноты отношения к Богу: «уничижения» (деланного) во мне тоже нет: а я просто ничего не думаю о себе, «сам» — просто неинтересная для меня вещь (как впрочем и весь мир) сравнительно с «родное — Бог — мой дом», «мой угол». С этим умалением своей личности (и личности целого мира) связано (как я думаю и уверен) моя свобода и даже (может показаться) бесстыдство в литературе. Я тоже «ничего не думаю» и о писаниях своих, не ставлю их ни в какой особенный «плюс», а главное — что бы ни случилось написать и что бы ни заговорили о написанном — с меня «как с гуся вода»: я ничего этого не чувствую. Я как бы «заснул со своим Богом» и сплю непробудно счастливым сном. «Чувство Бога» продолжается у меня (без перерывов) с 1-го курса Университета: но характер чувства и следовательно постижение Бога изменилось в 1896—1897 гг. в связи с переменою взглядов на 1) пол, 2) брак, 3) семью, 4) отношение Нового и Ветхого Завета между собой. Но рубрики 1), 2) и 4) были в зависимости от крепчайшего утверждения в семье. Разные семейные коллизии сделали, что мне надо было съехать с почвы семьи, с камня семьи. Но тут уперлась вся моя личность, не гордым в себе, а именно смиренным, простым, кротким: это-то «смиренное, простое и кроткое» и взбунтовалось во мне, и побудило меня, такого «тихонького» восстать против самых великих и давних авторитетов. Если бы я боролся против них «гордостью ума» — я был бы давно побежден, разбит. Но «кротости» ничего нет сильнее в мире, кротость — непобедима: и как я-то про себя знаю, что во мне бунтует «тихий», «незаметный», «ничто»: то я и чувствую себя совершенно непобедимым, теперь и даже никогда. Вообще если разобраться во всех этих коллизиях подробно — и развернуть-бы их в том, это была-бы величайшая по интересу история, вовсе не биографического значения, а так сказать цивилизационного, историко-культурного. По разным причинам я думаю, что это «единственный раз» в истории случилось, и я не могу отделаться от чувства, что это — провиденциально.

Все время с 1-го курса университета я «думал», solo — «думал»: кончив курс сел сейчас за книгу «О понимании» (700 страниц) и написал ее в 4 года совершенно легко, ничего подготовительно не читавши и ни с кем о теме ее не говоривши. Я думаю такого «расцвета» ума» как во время писания этой книги — у меня уже никогда не повторялось. Сплошное рассуждение на 40 печатных листов, — летящее, легкое, воздушное, счастливое для меня, сам сознаю — умное: это я думаю вообще не часто в России. Встреть книга какой-нибудь <привет> я бы на всю жизнь остался «философом». Но книга — ничего не вызвала (она однако написана легко). Тогда я перешел к критике, публицистике: но все это было «не то». Т. е это не настоящее мое: и когда я в философии никогда не позволил бы себе «дурачиться», «шалить», в других областях это делаю. NB: при постоянной, непрерывной серьезности, во мне есть много резвости и до известной степени «во мне застыл мальчик и никогда не переходил в зрелый возраст». «Зрелых» людей, «больших» — я и не люблю; они меня стесняют, и я просто ухожу в сторону. Никакого интереса с ними и от них не чувствую и не ожидаю. Любил я только стариков — старух и детей — юношей, не старше 26 лет. С прочими — «внешние отношения», квартира, стол, деньги. Никакой умственной, или сердечной связи (с «большими»).

Сотрудничал я в очень многих журналах и газетах, — всегда без малейшего внимания к тому, какого они направления и кто их издает. Всегда относились ко мне хорошо. Только консерваторы не платили гонорара или задерживали его на долгие месяцы (Берг, Александров). Сотрудничая я чуть-чуть приноровлял свои статьи к журналу, единственно чтоб «проходили» они: но существенно вообще никогда не подавался в себе. Но от этого я любил одновременно во многих органах сотрудничать: «одна часть души пройдет у Берга...». Мне ужасно надо было, существенно надо, протиснуть «часть души» в журналах радикальных: и в консервативнейший свой период, когда, оказывается, все либералы были возмущены мною, я попросил у Михайловского участия в «Русском Богатстве». Я бы им написал действительно отличнейшие статьи о бюрократии и пролетариях (сам пролетарий — я их всегда любил). Михайловский отказал, сославшись: «читатели бы очень удивились, увидав меня вместе с Вами в журнале». Мне же этого ничего не приходило в голову. Материально я чрезвычайно многим обязан Суворину: ни разу он не навязал мне ни одной мысли, ни разу не внушил ни одной статьи, не делал и попытки к этому, ни шага. С другой стороны я никогда в жизни не брал авансов, — даже испытывая страшнейшую нужду. Суворин (сколько понимаю) тоже ценит во мне не жадность: и как-то взаимно уважая и кажется любя друг друга (я его определенно люблю, — но и от него кроме непрерывной ласки ничего не видел за 10 лет) — хорошо устроились. Без его помощи, т. е. без сотрудничества в «Новом Времени» я вот теперь не мог бы даже отдать детей в школы: раньше хватало только на пропитание и квартиру, и жена в страшную петербургскую стужу ходила в меховой кофте, не имея пальто. Но моя прекрасная жена никогда ни на что не жаловалась, о горе — молчала, делилась с другими только «хорошим»: и вообще должен заметить, что «путеводной звездой» моей в жизни служила всегда эта 2-ая жена, женщина удивительного спокойствия и ясности души, соединенной с тихой и чисто русской экзальтацией.

«Величие в молчании».

Статьи мои собраны в книгах:

1) «Сумерки просвещения», 1899 г.

2) «Природа и история», 1899 г.

3) «Литературные очерки», 1900 г.

4) «Религия и культура» (два издания), 1900 г.

5) Легенда о Великом Инквизиторе — Достоевского. Три издания.

6) В мире неясного и нерешенного (главная идейная книга). Два издания. 1904 г.

7) Семейный вопрос в России. 2 тома, 1905 г.

8) Около церковных стен. 2 тома, 1907 г.

9) Ослабнувший фетиш, 1907 г.

10) Место христианства в истории, 1891 г. Брошюра

11) О декадентах, 1907 г. Брошюра

12) Метафизика Аристотеля. Книги I—V. Перевод и комментарий в сотрудничестве с П. Д. Первовым (учитель гимназии в Ельце).

Служил сперва учителем истории и географии (Брянск, Елец, Белый), потом Госуд. Контроле, потом — нигде. Служба была также отвратительна для меня как и гимназия. «Не ко двору корова» или «двор не по корове» — что-то из двух.

В. Розанов

Розанов В. В. Анкета для Библиографического словаря деятелей Нижегородского Поволжья // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. — С. 249—254. — [Т.] I

Теги: Биография

Добавлено: 29.07.2011

Связанные события: Письмо В. В. Розанова в Совет Московского общественнного Управления Архивным Делом

Связанные личности: Розанов Василий Васильевич